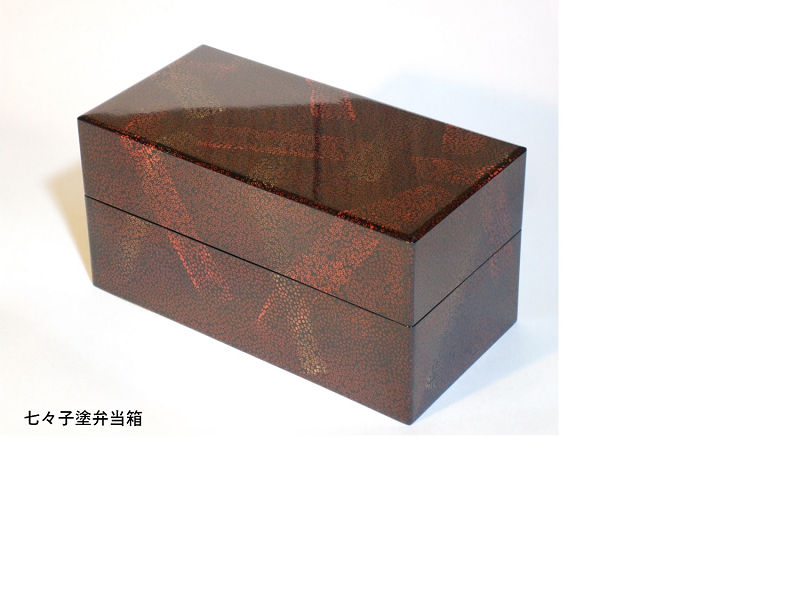

お弁当(木地から仕上げまで)

お椀の下地をUPしたので、箱物の工程も

お椀の下地をUPしたので、箱物の工程も

お見せします。

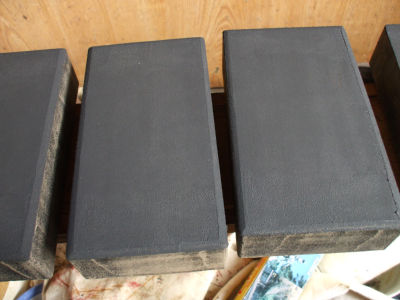

木地は、ひばです。厚さは一分(3mm)です。

木地は、ひばです。厚さは一分(3mm)です。

このくらいの厚みでなくてはぼってりして

仕上がりのシャープさかありません。

下の段は二分五厘のあつさです。

下の段は二分五厘のあつさです。

まず、はぎ目のこくそ彫りをします。

まず、はぎ目のこくそ彫りをします。

彫ったところは二〜三回こくそをします。

彫ったところは二〜三回こくそをします。

はぎ目はしきこくそをします。船底ともいいます。

こういう彫ったところは、

こういう彫ったところは、

しっかり固めておかなくてはなりません。

これが三回、こくそをした状態です。

これが三回、こくそをした状態です。

木固めをしておきます。

木固めをしておきます。

漆が乾いたら、磨いておきます。

漆が乾いたら、磨いておきます。

磨きが終わったら、きれいに拭きます。

磨きが終わったら、きれいに拭きます。

布きせです。弘前では通称半ぎせといっております。

布きせです。弘前では通称半ぎせといっております。

内側に布が返っています。

裏もしっかり布を返しておきます。

裏もしっかり布を返しておきます。

両方、布きせが終わりました。

両方、布きせが終わりました。

ふたの鏡を着せて、布きせは終了です。

ふたの鏡を着せて、布きせは終了です。

重なったところをきれいにします。

重なったところをきれいにします。

布払いです。

鏡も払っておきます。

鏡も払っておきます。

布払いは完成です。

くくりを付けています。

くくりを付けています。

地を布の境目につけます。

一辺地をつけます。

一辺地をつけます。

下地もつける段取りがあります。

下地もつける段取りがあります。

段取り通り繰り返すことが大事なことです。

一辺地があがった状態です。

一辺地があがった状態です。

地磨きをして、埃をきれいにしておきます。

地磨きをして、埃をきれいにしておきます。

二辺地、三辺地と同じこと

二辺地、三辺地と同じこと

を繰り返していきます。

これが二辺地

これが二辺地

こんな風に同じことを繰り返していきます。

こんな風に同じことを繰り返していきます。

二辺地があがりました。これを磨いて

二辺地があがりました。これを磨いて

ほこりを取っておきます。

二辺地があがった状態です。

二辺地があがった状態です。

三辺地をつけます。

三辺地をつけます。

三辺地があがった状態です。

三辺地があがった状態です。

これも磨き、ほこりを取っておきます。

これも磨き、ほこりを取っておきます。

こちらの方がよく見える気がします。

こちらの方がよく見える気がします。

錆です

錆です

これで下地のあがりがみえてきました。

これで下地のあがりがみえてきました。

これも磨いておきました。

これも磨いておきました。

こんな状態です。

こんな状態です。

ともかく下地は薄く何回も繰り返すことが

大切です。

ともかく下地は薄く何回も繰り返すことが

大切です。

後は化粧錆をして、下地は上がりです。

後は化粧錆をして、下地は上がりです。

化粧錆の前に磨いておきます。

化粧錆の前に磨いておきます。

これも磨いた状態。

これも磨いた状態。

内側を化粧錆しました。

内側を化粧錆しました。

裏もつけます。

これで下地があがります。

これで下地があがります。

後は、いかけだけです。

これで下地の上がりです。

これで下地の上がりです。

半年くらいは枯らしておきます。

錆研ぎをしました。

錆研ぎをしました。

きれいに洗っておきます。

きれいに洗っておきます。

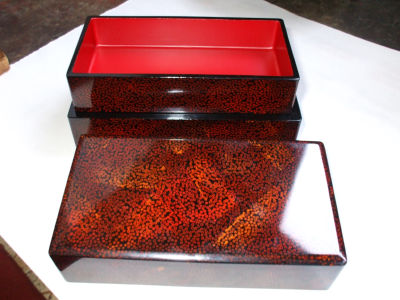

まずは内側と裏の下塗りです。

まずは内側と裏の下塗りです。

下地固め

下地固め

磨いておきます。

磨いておきます。

きれいに掃除して、下塗りです。

きれいに掃除して、下塗りです。

内側の下塗りを研ぎます。

内側の下塗りを研ぎます。

ベンガラを塗ります。中塗りです。

ベンガラを塗ります。中塗りです。

裏は、黒を塗ります。

外側の下塗りを研ぐ準備です。

外側の下塗りを研ぐ準備です。

下塗りを研ぎました。

下塗りを研ぎました。

研いだらきれいに掃除します。

研いだらきれいに掃除します。

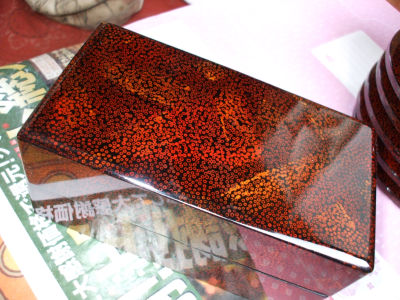

今回は、七七子塗で仕上げようと思っています。

今回は、七七子塗で仕上げようと思っています。

というわけで、種まきです。

乾きが少し早かったので種を取っています。

乾きが少し早かったので種を取っています。

種はぎをしてみました。

種はぎをしてみました。

この後目つぶしをして塗りに入ります。

以前にも仕上げたことがある塗りにしてみます。

以前にも仕上げたことがある塗りにしてみます。

黒を二回塗っています。

黒を二回塗っています。

荒砥ぎをした状態。

荒砥ぎをした状態。

洗って風呂に入れておきます。

中扱きをしました。

中扱きをしました。

この仕事も弘前独特の仕事です。

中研ぎをしてみました。

中研ぎをしてみました。

仕上げ扱きです。

仕上げ扱きです。

仕上げ研ぎ

仕上げ研ぎ

全体のバランスととりながら研いでいきます。

全体のバランスととりながら研いでいきます。

模様も出てきています。

模様も出てきています。

ここからは炭研ぎです。

傷も目立たなくなってきました。

傷も目立たなくなってきました。

胴摺の前に捨てすりをしておきます。

胴摺の前に捨てすりをしておきます。

弘前では、千辺下といいます。

胴摺をしたところです。

胴摺をしたところです。

すりを二回して中艶です。

すりを二回して中艶です。

すりを一回しました。

すりを一回しました。

艶をつけてもう一回すります。

仕上げ艶、これで外の仕事は終わりです。

仕上げ艶、これで外の仕事は終わりです。

艶の感じも模様もよくできたように思います。

艶の感じも模様もよくできたように思います。

無地塗りのための中塗り研ぎです。

無地塗りのための中塗り研ぎです。

艶がついていろところに傷をつけないように

艶がついていろところに傷をつけないように

慎重に研いでいきます。

少し下塗りの黒が出ました。

少し下塗りの黒が出ました。

たいしたことではありません。

終わったらきれいに洗っておきます。

終わったらきれいに洗っておきます。

塗り立てをして完成です。

塗り立てをして完成です。

こんな風に仕上がるととても気分がいいものです。

こんな風に仕上がるととても気分がいいものです。

弘前の塗り物はともかく時間がかかります。

弘前の塗り物はともかく時間がかかります。

喜んで使ってくれる人がいるというのは幸せなことです。

これが指物の下地から仕上がりまででした。

これが指物の下地から仕上がりまででした。