種まき

種の上がり具合もちょうど良く上手くできたと思います。

あとは研ぎに気をつけなくてはなりません。

このときはゴミにも注意します。

種の上がり具合もちょうど良く上手くできたと思います。

あとは研ぎに気をつけなくてはなりません。

このときはゴミにも注意します。

七々子塗テーブルの種まきをしました。

何しろ仕事部屋が狭いので部屋を片付けようやく

仕事ができた状態です。

もう少し広ければと思うこの頃です。

七々子塗テーブルの種まきをしました。

何しろ仕事部屋が狭いので部屋を片付けようやく

仕事ができた状態です。

もう少し広ければと思うこの頃です。

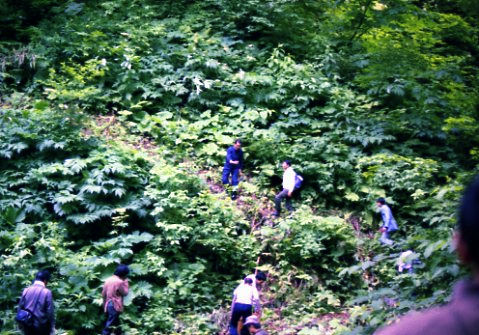

大発見

仕事部屋の荷物を整理していたら、

写真のネガが出てきたので見てみると

一番最初に行った砥石山のネガでした。

大発見です!!

仕事部屋の荷物を整理していたら、

写真のネガが出てきたので見てみると

一番最初に行った砥石山のネガでした。

大発見です!!

このあと連合会の人達といった記憶がありますから

これは下見に行った時のものだと思います。

このあと連合会の人達といった記憶がありますから

これは下見に行った時のものだと思います。

ここが昭和三十年に採掘したあとです。

たくさんのかけらが残っていました。

大きめの砥石は沢の中に

敷き詰められるようにありました。

ここが昭和三十年に採掘したあとです。

たくさんのかけらが残っていました。

大きめの砥石は沢の中に

敷き詰められるようにありました。

これが沢にあった砥石です。

こんなのをリンゴ箱に入れて

持ってきました。

今でもその時の砥石を使っています。

これが沢にあった砥石です。

こんなのをリンゴ箱に入れて

持ってきました。

今でもその時の砥石を使っています。

これが一緒に行ってメンバーです。

意外な人がいるので驚きました。

もう亡くなった人とか廃業した人もおります。

今も仕事をしている人は三人くらいでしょうか?

これが一緒に行ってメンバーです。

意外な人がいるので驚きました。

もう亡くなった人とか廃業した人もおります。

今も仕事をしている人は三人くらいでしょうか?

二年前の砥石山の記録です。

>>砥石山紀行へ

テーブルの下地上がり

下地の研ぎが終わり、下地固めをしました。

足は紋紗塗の仕上げにするつもりです。

下地の研ぎが終わり、下地固めをしました。

足は紋紗塗の仕上げにするつもりです。

これは七々子塗のテーブルです。

下地固めをして磨いておきました。

これは七々子塗のテーブルです。

下地固めをして磨いておきました。

磨いたあとに下塗りをしておきました。

これで下地の仕事が終わり、文様付けに入ります。

私の下地についての考え方を少し書いてみました。

磨いたあとに下塗りをしておきました。

これで下地の仕事が終わり、文様付けに入ります。

私の下地についての考え方を少し書いてみました。

>>木芯乾漆という考え方

テーブルの下地

一月以上前に上がっていたテーブルの下地を研ぎました。

ほんの少し研げば、いい状態に下地をしておいたので

下地の研ぎはそんなに苦になりません。

今回はテーブルなので久しぶりに力仕事をしている感じです。

一月以上前に上がっていたテーブルの下地を研ぎました。

ほんの少し研げば、いい状態に下地をしておいたので

下地の研ぎはそんなに苦になりません。

今回はテーブルなので久しぶりに力仕事をしている感じです。

足も重いのですが、板は三十キロ以上ありそうで、

持ち上げるのにも、一苦労です。

二十年前は、軽く十枚以上

仕事をしていたのですが、馬力は少し落ちてるみたいです。

足も重いのですが、板は三十キロ以上ありそうで、

持ち上げるのにも、一苦労です。

二十年前は、軽く十枚以上

仕事をしていたのですが、馬力は少し落ちてるみたいです。

研ぎが終わり下地固めをしました。

これも木固めと同じで、わりあいする人が少なくなっている

行程です。

研ぎが終わり下地固めをしました。

これも木固めと同じで、わりあいする人が少なくなっている

行程です。

テーブルの裏を下塗りしてから、下地固めをしています。

へらの目が残らないように、きちんと刃をつけて、

こきつけるように力を入れて、仕事をしておきます。

テーブルの裏を下塗りしてから、下地固めをしています。

へらの目が残らないように、きちんと刃をつけて、

こきつけるように力を入れて、仕事をしておきます。