…津軽塗が変だ!!…

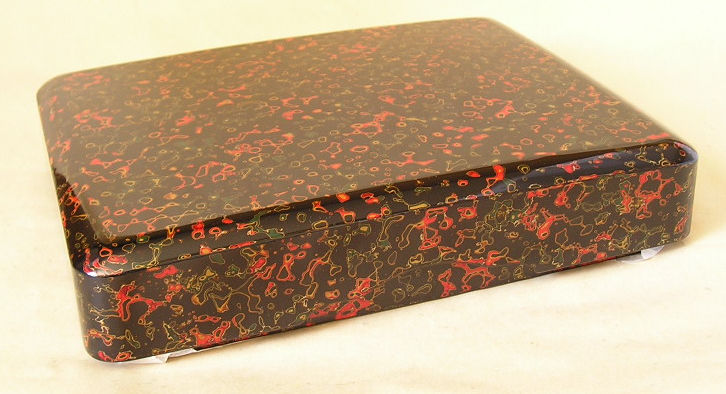

25年ぐらい前に仕上げた唐塗の硯箱です。ただしまっておくとこんな風に

艶も変わらないしなかなかいいモノだと思います。

あの当時は、しっかりしたモノをつくろうと一生懸命でした。

特に下地は、既成の仕事といいますかマニュアルどうり仕事するのが厭になってきた時でした。

組合の 請負の仕事に、自分の仕事を少し混ぜて自分なりの仕事をしていました。

25年ぐらい前に仕上げた唐塗の硯箱です。ただしまっておくとこんな風に

艶も変わらないしなかなかいいモノだと思います。

あの当時は、しっかりしたモノをつくろうと一生懸命でした。

特に下地は、既成の仕事といいますかマニュアルどうり仕事するのが厭になってきた時でした。

組合の 請負の仕事に、自分の仕事を少し混ぜて自分なりの仕事をしていました。

津軽塗の仕事をしている時は、お盆は100枚、茶びつは30個、その中にセットが 5組、テーブルなら10枚〜12枚が一仕事という単位でした。 その中に自分のつくりたいモノを少しずつ追加して仕事をしていました。 仕事の能率を考えると下地の仕事と、塗の仕事を並行させて仕事をしなくては、 なりませんでした。つまり二つから三つの仕事を(たとえば、塗の仕事が早く終わると下地をする。) いつも抱えている状態でした。

それだけではなく、その中に急ぎの仕事が入ってくることもありました。 期限ものといって、”何日まで仕上げて下さい。”という仕事です。 これは仕上がりから逆算して、仕事をしなければらならないので、 下地なんかは一日に三回ぐらい作業をしなければ、間に合わないほどでした。 普通に仕上がるのが一月半から二月位なのに、一月で仕上げる芸当を良くさせられました。 今思えば、かなり乱暴な仕事だと思いますが、そうして仕事を覚えられたことは、 ありがたいことだと思っています。

こういう仕事は、ある程度計算して仕事をこなして行かなくてはなりませんから 時間的なこと、下地の分量などはほとんど無駄なく仕事ができました。 もちろん塗に使う、漆の分量なども計算して作ることができました。 津軽塗の仕事は、ともかく時間がかかるのでいらない無駄をいかに少なくするか、 能率的に仕事をするかということを組合の仕事で学ばせてもらいました。

今思えば、あのときの仕事はボーダーライン上の仕事であったと思います。 これ以上、下地の手抜きはできないし、漆の質も落とせないというぎりぎりのところでの 仕事だったのです。 良く漆屋さんにあんな材料で上手く仕上げるものだと皮肉を言われていました。 それだけ丁寧に仕事をしていたからだと思います。

組合の執行部が変わり、急ぎの仕事があるから集まってくれという連絡があり 、仕事の中身を聞いたらびっくりしてしまいました。 一尺以上の半月膳の仕事なのですが、鏡(突き当たり、表面)に布も、地も付けないで、 錆だけでいいというのです。その時、須藤哲朗さんが、「それは、組合の仕事でない。」 といったら、その仕事を持ってきた人が、「素人は、わからないから!」といったので、 私が「それはないでしょう。」というと哲朗さんが、「工藤君、もういい。組合は変わったのだから」 と寂しそうに言いました。

組合の仕事もその時に多分、一線を越えてしまったのだと思います。 あれから18年以上経ちます。